プログラム紹介 - アディティブ、ハイブリッド、3Dエレクトロニクスなぜ「The Future of Electronics RESHAPED」に参加すべきか?

- khashayar Ghaffarzadeh

- Aug 26, 2025

- 7 min read

Updated: Aug 28, 2025

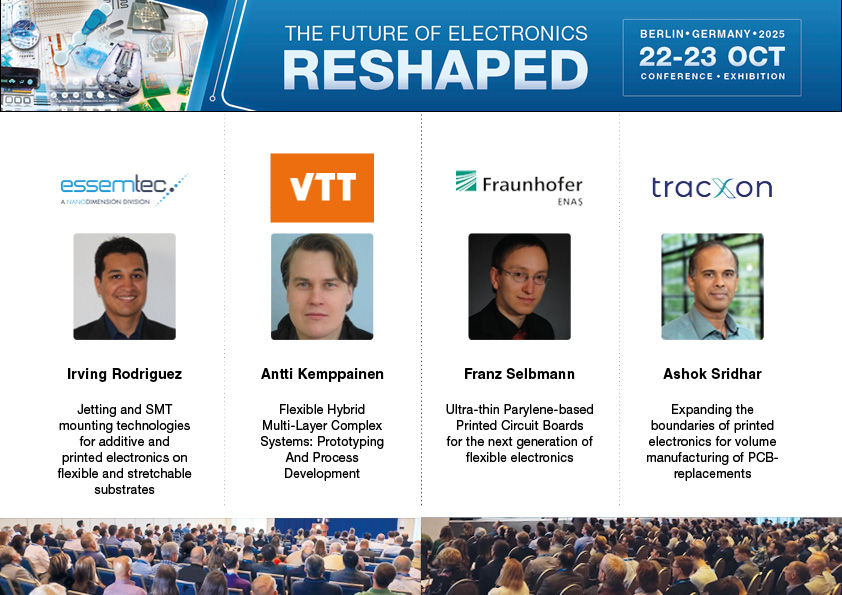

フラッグシップイベント Future of Electronics RESHAPED(2025年10月22〜23日・ベルリン開催)

本イベントは、アディティブ、ハイブリッド、3D、サステナブル、ウェアラブル、ソフト、テキスタイルエレクトロニクスに特化した、今年最も重要な国際会議・展示会として開催されます。

今年のプログラムは、世界各国から100件を超える招待講演、12の業界/専門家によるマスタークラス、4つの技術ツアー、そして90社以上の出展企業による展示と、まさに世界トップクラスの内容となっています。

本記事では、「アディティブ・ハイブリッド・3Dエレクトロニクス」をテーマに、注目すべき革新的な講演を取り上げます。今後の記事では、スマートサーフェス、サステナブルエレクトロニクス、プリンテッド医療エレクトロニクス、新素材など、さらなる先端技術についてもご紹介します。

👉 プログラム全体をぜひご覧ください。2025年10月22日・23日、ベルリンで世界の業界リーダーと共にご参加ください。

共にエレクトロニクスの未来を「RESHAPE」しましょう。アディティブ、ハイブリッド、3D、R2R、ソフト、フレキシブル、ウェアラブル、テキスタイル、そしてサステナブルな未来へ。

2025年9月12日までにご登録いただくと、参加費がお得になります。

この翻訳は 読みやすさ重視のパンフレット/ウェブサイト向け ですが、必要なら 研究者向けに専門用語を強めたバージョン にも調整できます。要しますか?

Lockheed Martin (USA) – Paul Gaylo

フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス(FHE)の研究室から実用分野への展開について紹介します。銅印刷やフレキシブルRF回路の事例を通じて、防衛システムにおけるFHEのSWaP-C(サイズ・重量・消費電力・コスト)上の利点と、高い信頼性要求への対応を示します。本講演では、設計と先端製造の早期統合や並行エンジニアリングの重要性に焦点を当て、FHE導入の障壁を克服するアプローチを解説します。

Fuji Corporation (Japan) – Ryojiro Tominaga

組込み部品を有する多層回路のアディティブ製造を実演します。銀ナノインクのインクジェット印刷、UV硬化樹脂モールド、超低温実装を組み合わせることで、積層型の三次元デバイスを実現します。この手法は新しいデバイス形状を可能にし、エレクトロニクス製造におけるパラダイムシフトにつながります。

National Research Council Canada (Canada) – Chantal Paquet

3Dエレクトロニクス向けのVolumetric Additive Manufacturing(VAM)を紹介します。トモグラフィ投影を用いることで、VAMはわずか数秒で立体全体を造形し、既存構造への機能性ポリマーの「オーバープリント」を可能にします。その後の金属化によって高解像度の3D導体が形成されます。本講演では、樹脂開発、印刷における課題、そしてスケーラブルな3Dエレクトロニクス製造に向けた技術ロードマップを取り上げます。

👉 プログラム全体をご覧ください 。2025年9月12日までにご登録いただくと参加費がお得になります

Fraunhofer ENAS (Germany) – Franz Selbmann

厚さ20µmまで実現可能な超薄型Parylene基板PCBを紹介します。Paryleneを基材、誘電体、封止材として組み合わせ、マイクロシステムおよびプリンティング技術を用いてリディストリビューション層、ビア、複数の金属スタックを集積。金・銅・アルミニウムで実証されたこれらのPCBは、優れた電気特性を保ちながら曲げに耐え、IoTやウェアラブル向けにセンサーや部品を直接統合することを可能にします。

Essemtec (Switzerland) – Irving Rodriguez

フレキシブル/ストレッチャブルエレクトロニクス向けのジェッティングおよびSMT実装技術を紹介します。先進的なオールインワンプラットフォームは、導電性インク、接着剤、液体金属のマルチバルブジェッティングと、適応型ピック&プレースを統合。レーザー高さ測定やリアルタイムプロセス制御などの機能により、ソフト基板上での高精度実装を実現し、ウェアラブル、医療機器、ソフトロボティクス向けのスケーラブルな道を開きます。

TracXon (Netherlands) – Ashok Sridhar

プリンテッドエレクトロニクスにおける重要なボトルネックである垂直配線(VIA)向けの特許取得済み高速ロール・ツー・ロールプロセスを紹介します。この新しいVIA充填システムは、R2RおよびS2Sラインの両方に対応し、真の両面・高密度配線を可能にします。高価な多層絶縁スタックを不要にすることで、プリンテッドエレクトロニクスをPCBレベルの複雑さと量産スケールへと大きく近づけます。

VTT (Finland) – Antti Kemppainen

医療用エレクトロニクス向けフレキシブル・ハイブリッド多層システムの試作およびプロセス開発について紹介します。本講演では、多層センサーデザイン、高密度実装、伸縮性・ウェアラブルデバイスを取り上げ、性能と量産性の両立という課題に対応します。コンセプト設計から試作、スケールアップまでの道筋を示し、先進的な医療グレード・ハイブリッドエレクトロニクスの迅速な実用化に向けた展望を提示します。。

👉 プログラム全体をご覧ください。2025年9月12日までに登録すると参加費がお得になります。

この翻訳は イベント公式プログラム/展示会カタログ用に自然で読みやすい調子に仕上げました。ご希望なら、さらに キャッチコピー寄り(パンフやSNS告知用に短くインパクト重視) に調整もできます。作りましょうか?

AMAREA Technology (Germany) – Robert Johne

セラミック部品へのマルチマテリアル・アディティブ製造によるセラミック基板型プリンテッドエレクトロニクスを紹介します。導体や抵抗をセラミック部品に直接組み込むことで、組立工程を不要とし、小型化された高機能デバイスを実現。応用例として、ガラスセラミック内蔵回路、金属・セラミック複合体、複雑な多機能部品が挙げられます。本講演では、材料適格性評価、プロセス最適化、そしてセラミック内蔵エレクトロニクスの実証例を取り上げます。

Lithoz (Austria) – Christoph Hofstetter

誘電体セラミックスおよびセラミック–金属複合体のアディティブ製造を、リソグラフィー方式セラミック製造(LCM)によって実現する技術を紹介します。デュアルバットシステムにより材料をクリーンに切り替え、誘電率3〜60の誘電体セラミックスや、セラミックと銀・銅の共焼結を可能にします。これらの成果は、電気特性を自在に設計できる機能性セラミック部品の可能性を示し、マルチマテリアル・セラミックエレクトロニクスの進展に貢献します。

Q5D Technologies (United Kingdom) – Ben Monteith

大型3D部品向けの5軸レーザー支援選択的金属化技術の進展を紹介します。ロボティックモーション制御、レーザー活性化、導電材料堆積を組み合わせることで、配線やインターコネクトを複雑な形状へ直接統合可能にします。このアプローチはワイヤーハーネスを不要とし、重量を削減しつつ、高性能基板(ポリマー、ガラス、セラミックスなど)への応用を可能にし、スケーラブルな3Dエレクトロニクス統合を推進します。

XTPL

次世代マイクロエレクトロニクス向けのアディティブ製造技術を紹介します。導電性および誘電性ナノ材料を用いたミクロン精度の印刷に焦点を当て、銀・銅・金ペーストによるマイクロディスペンシングを通じて、半導体パッケージング、ディスプレイ、センサーに応用可能であることを実証します。これにより、さらなる小型化、柔軟な設計、コスト効率の高い生産が実現。本講演では最先端の手法を概観し、歩留まりや再現性の課題を明らかにするとともに、産業規模でのマイクロ製造実現に向けた実践的解決策を提示します。

👉 プログラム全体をご覧ください。2025年9月12日までにご登録いただくと参加費がお得になります。

こちらは「プログラム解説文」として読みやすく整えました。次に、同じ内容を 短いキャッチー版(展示会案内・SNS用) に要約しましょうか?

Printed Electronics Limited (PEL) (United Kingdom)

従来はスクリーン印刷に限定されてきた高粘度機能性インクのオンデマンド堆積技術を紹介します。ピエゾバルブ式ビスカスジェット技術を活用することで、インクジェットの粘度限界(>5,000 cP)を大幅に超えるインクのデジタル堆積が可能になります。実演では、高充填導電性材料を用いたシングルパスの高性能デジタル印刷を披露し、次世代プリンテッドエレクトロニクスの可能性を示します。

ImageXpert (USA) – Jochen Christiaens

先進的プリンテッドエレクトロニクスにおけるインクジェットプリントヘッド選定のための体系的手法を紹介します。本セッションでは、ドロップ容量、ノズル密度、波形チューニング、材料適合性を網羅し、主要なピエゾ式プリントヘッドの比較を行います。ケーススタディでは、難加工インクや基材における性能トレードオフを取り上げ、研究開発から量産までの幅広い場面で役立つ実践的なプリントヘッド選定の枠組みを提供します。

👉 プログラム全体をご覧ください。2025年9月12日までに登録すると参加費がお得になります。